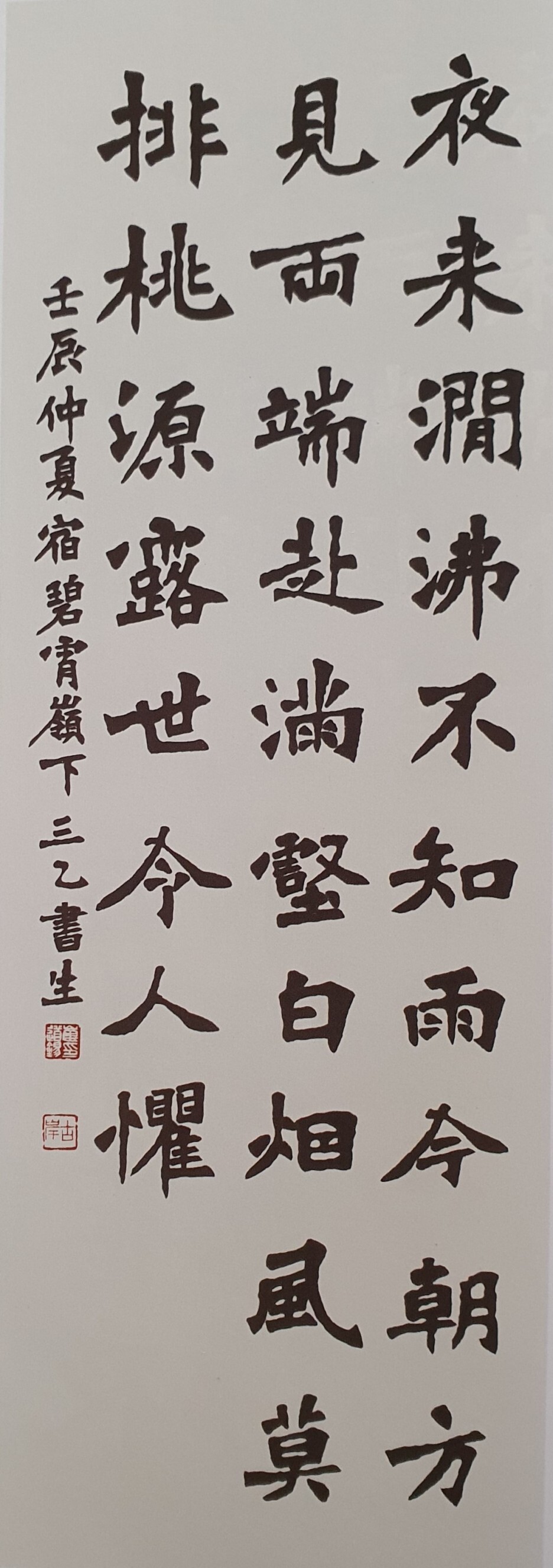

밤이 되면 시냇물이 끓고 비를 몰라도 이제는 양끝이 가는 것을 볼 수 있다(야래간불부지우금조방견양단부).

도랑에는 흰 구름이 가득하고 바람은 저를 수 없고 도원의 이슬은 무섭다(만학백운풍막배도원노세영인구).

산 물소리에 밤새 비가 오는 줄도 모르고, 오늘 아침에야 지리산 양단수를 봤다.

골짜기의 흰 구름 위를 걷지 말고 무릉도원이 속세에 드러날까봐 두렵다.

2012년 여름 나는 벽 소령 밑에서 하일의 친구들과 잠을 잤다.

밤에는 계곡 물 흐르는 소리가 너무 커서 비가 오는 줄도 몰랐다. 아침에 일어나니 비가 많이 내리고 있었다.

※兩端赴: 조식씨의 ‘지리산 쌍단수…’에서 발췌.

비가 그치자 온통 안개가 끼어 구분하기 힘들 정도였는데, 가끔 바람이 안개를 몰아내기도 했다.

안개 속의 이 저지대를 세상 사람들에게 보여주고 싶지 않았습니다.

당시 나는 한시 짓기와 서예에 관심이 있었다. 장맹롱 기념비의 책을 쓸 때였다.

직접 붓으로 쓴 작품입니다.